357

357 0

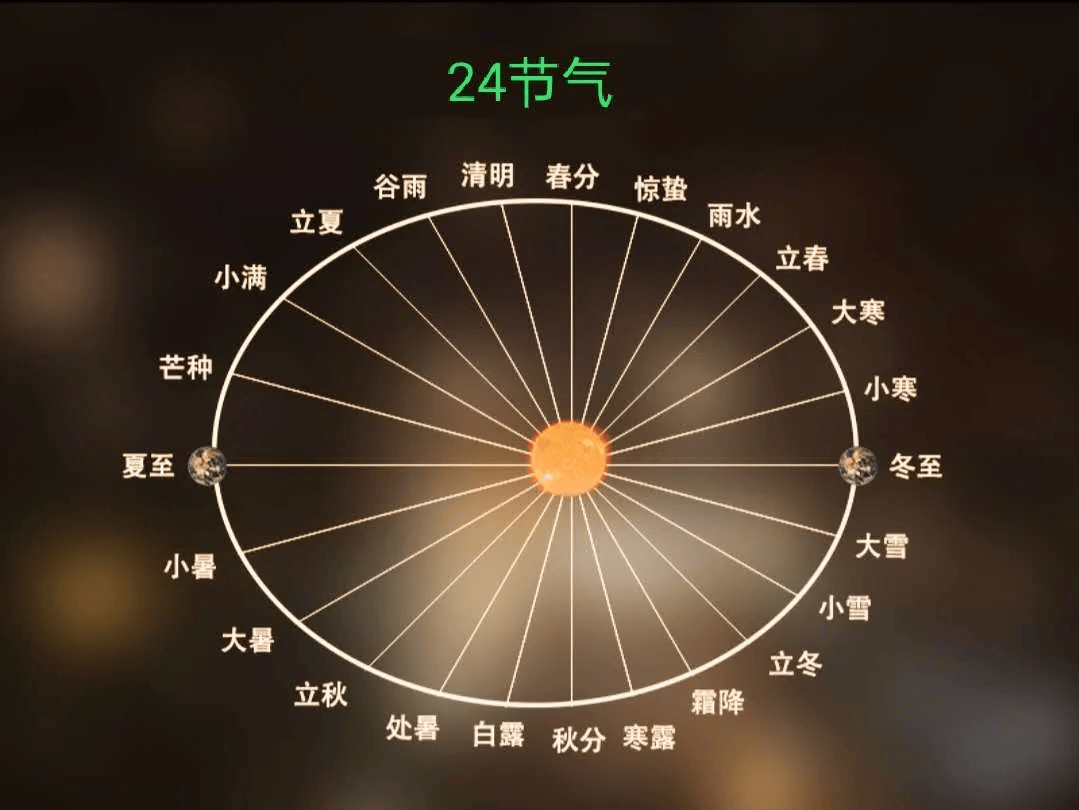

0时间的履痕从物候历到铯原子钟黄森从物理视角看,时间是为度量物质活动和变革过程而人为设定的参照标尺。就此界说而言,这只是基于当代认知条件下的评判,大要不能涵盖时间这一概念的原始属性。站在中原视角,联合帛书版 ...

|

时间的履痕 从物候历到铯原子钟 黄 森 从物理视角看,时间是为度量物质活动和变革过程而人为设定的参照标尺。就此界说而言,这只是基于当代认知条件下的评判,大要不能涵盖时间这一概念的原始属性。站在中原视角,联合帛书版《道德经》所言“道可道也,非恒道也;名可名也,非恒名也”,是否可以如许明白:中原先民用了约莫万年来探寻天然法则,尤其是对天文活动规律的探究,所获取的知识结果,即古人所称“天道”,通常能顺畅施用一时,但并不能保持长期,总会随着精度需求和丈量本领的进步,而被后代修正;同样,人们对某一事物的界说,在其界说形成的那一刻,便注定不全面、不精准,总会在日后的某个时候得到补正美满。 鉴于此,是否可以以为,人们对“时间”这一概念的界说不停是连续更易的,当代人屡见不鲜的时间标识体系,也是颠末上万年的精度累进以及在无数次试错中不停修正而创建起来的。这让昨们可以或许看到,度量时间的方式演化所串起的汗青印痕。 一 先问一个风趣的题目:原始人类知道一年有多少天么? 答案显然是否定的。就像公路上的里程碑,没有公路,何来里程之说?同样,没偶然间观念,哪来计时体系?在他们意识里,乃至都还没有“年”这个概念,至于一年有多少天,更是不知何从谈起。 这反而让昨们更加想去相识,原始先民对天然情况往复变革的精准辨认,毕竟是从什么时间开始的。 可以想象,懵懂的太古人类约莫是不会有空间和时间概念的,这大概便是后人所说的“混沌状态”。就像山中猴群对各种野果的成熟时间有着比力敏感的反应,但这只是一种自然的由生存欲望引发的原意识,并不意味着野猴对于时节更替有了具象的感知。 从汗青唯物主义的角度来说,总归有一名太古先祖,从俯仰观察天然情况的过程中,界说出“天”与“地”这对概念来,不知这是否就是后人明白的“开天辟地”。这起首是个空间概念,继而在空间的交互和场景的转换过程中,才赋予了当时间属性。换句话说,有了天地这个空间,才有了天地互动产生的时间观念。相较于不知方位、不晓时日的原始混沌状态,这在人类繁衍的进程中,一定是具有划期间意义的。 大概在汗青上的某个节点,有一位或多位太古先民,在生存需求与好奇心的共同驱策下,用TA那并不发达的大脑,试图去明白暗中与光明瓜代往来的缘由,去记载周遭的植物从绿变黄的枯荣过程,去剖析花开叶落、果实成熟与日升月沉、寒来暑往的关联性。自此,时间的雏形萌生。 下面,昨们就来看看在中原语境里,“时间”的原生状态。当中原原始先祖们渐渐步出混沌,开始以粗陋的方法去标定时节,以应对狩猎、收罗的丰贫变革题目,或是办理牧牛、放羊时的草木枯荣题目,以及莳植稻粟等农作物的播种、劳绩机遇题目,便有了时间产生的实际逻辑。这显然是生存欲望驱策的,具有极强的功用性,而不是单纯为了搞理论研究、写写论文对吧。 基于此熟悉,昨们试着从剖析汉字“年”的构造逻辑入手。甲骨文的“年”字,有着一株禾苗的典范状貌,《说文解字》谓:“年,谷熟也”。由此能否以为,年这个时间段落,早初就是为度量禾苗的生长周期而产生的?大概说,对于中原先民而言,时间的重要功能是为了标示农作物从播种到劳绩的完备过程,以期精准管控生产举动而进步粮食产出。 按这个思绪,昨们再来看看“历”字,其字源为“厤”,后又衍生出“歷”和“曆”。望文而生义,二字焦点都在“秝”字上,大概造字本意皆与农作物有关,但其区别在于:“歷”字下面为止字,代表脚掌的形象,偏重形貌到场某件事的过程,指的更多是一种履历;而“曆”字下面为日字,即太阳形象,偏重于表达对农作物田间管理的时间节点控制,可以明白为通过分量农作物生长周期,以实现精致化过程管控的一种举动。顾名思义,“曆法”便是实行这种举动的详细方法。固然,无论从字面上怎么去解读,伴生于农业耕作的历法,其本初意义都是为农事生产提供时间参照标尺。但本日对于历法的界说,其内核显然方向于计时体系,而离开了最初的指向。 二 自打有了“年”这个概念,太古先民们就能正确把握节候轮转的规律了么?显然不能,早初的“年”只是一个表现周期的大抵概念,虽给出了一个区间范围,但其界限是含糊的,并没有一个准确的指示数值。 这里,昨们先做个景象实行。如果您是1万年前的一位农民,您怎么来度量季候变革,并标注时节的更替,以确保播种、收割不误农时? 您大概会先标定一个点,好比以家门口的柳树抽出嫩芽这一变乱为基准,观察柳树叶历经青葱,再到枯黄,继而飘落,又被冰雪覆盖后,直到下一次抽芽,形成一个循环。于是,您将这个完备的循环过程界说为“一年”。在这个周期内,您利用肯定的记载方法,以一个昼夜为最小单位,将其计为一天,再统计总的天数。或因各个部族计数风俗差别,现在已知上古时期记载方法有结绳、垒石、推策(翻竹片)、刻木等,不一而足。 由于单一物体变革进程漫长,其参照代价和可靠性不敷,标定点也不紧凑,加之每个周期都会出现毛病,于是您想到,用多种标定物形成参照体系。您会使用身边的各类事物,形成一组参照点,并用以引导农事,好比看到蒿子花开,就要开始翻地;听到布谷鸟叫,意味着即将播种;看到树叶枯黄,预示着预备收割庄稼……以及通过观察动物的蛰伏、候鸟的来回、降水的多寡、气温的起落等来确定时节。然后,将每五天划为一个时段,用一种事物作为参照标定下来,称作一候,再将这些标定点串联起来,便形成了最原始的历法。 除了以实物的变革作为季候参照,中原先民还发明白一种标注时节的方法,叫“候风法”,也称“相风法”,就是通过观测风向的变革来推算时节的更易。好比以黄河中卑鄙为代表的季风天气地区,若观测到东南风刮起,预示着雨季即未来临,便到了播撒种子的时间。因此,古人将风向与时节根本绑定起来,厥后又形成了一个概念:“八方风”。《淮南子·天文训》里将八方风作了肯定阐释,后《说文解字》作出完备、体系的解读:“东方曰明庶风,东南曰明朗风,南边曰景风,西南曰冷风,西方曰闾阖风,西北曰不周风,北方曰广莫风,东北曰融风”,也就是把八个方向的风根本对应到春、夏、秋、冬四序之中。有学者提出,候风历法与贾湖遗址出土的骨笛有内涵关联,但尚需考据。 以实物参照的方法与候风法,共同构成了物候历法,它包罗了温度、风向、降水量变革,以及动植物生长周期等多种元素,好比“东风解”“桃始华”“鹃始鸣”“蛰虫伏”等显性征象。但是,由于受情况天气等颠簸影响,物候历毛病会很大,正确度低,有较强的范围性。于是,中原先民又将眼光投向天空,试图以日月星辰运行过程中的相对位置作为参照系,来标定时节的变革。《尚书·尧典》载:“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时”。至此,物候历法失去主角光环,而中原历法开始与天体活动深度绑定。固然,由于平凡老百姓对天文知之甚少,物候历法与天文历法在时间轴线上不停恒久并行和交叠,也就是说,自天文历法出现后,物候历仍作为考量时节变革的工具之一,并融入厥后建立的二十四节气中连续下来。成书于约3000年前的《夏小正》,便纪录了数千年总结下来的物候、景象、农事等诸多履历供百姓鉴用。 如今,昨们来看看天上都有些什么:有一个很大很亮还能发热的火团,古人将其取名太阳;有一个很大且明暗周期变革的圆盘,唤作玉轮;另有几颗连续行走的小星星,叫作行星;以及密密麻麻的看上去位置根本恒定不动的星星,名为恒星。那么,这些又跟季候变革有什么关联呢?中原先民通过恒久观测,发现了此中的一些循环往复的规律,也就是太阳、玉轮和恒星等在天空中的视活动引起的周期征象。昨们知道,这是由地球绕着地轴旋转引起的,但先民们显然没有如许的认知,他们只知道在“天道左旋、隧道右旋”在轮转中,四序也随之更替。 最初,中原先民发如今一年之中太阳升起的位置是不停变革又遵照着某一周期性规律的。于是,某位智慧的古人想到,使用家附近并列于太阳升起方向的五座山峰作为参照系(大概“列山氏”之称便泉源于此),选取一个固定位置作为观测点来观察变革:好比,当初升的太阳处于最右边山巅的某个点位,这时感觉太阳最远,这就是昨们本日熟知的冬至,即太阳从南回归线返回的节点;同样,当太阳从最左边的山峰的某个位置升起时,便是从北回归线开始南移的夏至;当太阳处于中心山峰某个固定点时,形成了春分、秋分的雏形;以及太阳从第二、第四座山峰爬上来时,分别代表厥后界说的立春、立夏、立秋、立冬四个节气。尤其四时简直立成为天文历法体系的基石,这在《山海经》和子弹库帛书里都有提及。 这种丈量太阳回归活动的方法叫作“归藏”,开始于“二分二至”简直立。文史学者黄饮冰以为,古人对太阳回归年的底子分节是“四时四节”,这就是原始的衡间理论“三衡两间”(“三衡”可明白为南北回归线与赤道,“两间”即三条线之中的区间,这在大地湾文化陶器、马家窑文化彩陶上都有所表现)。厥后,这一方法延伸为“四时八节”,便称为“五衡四间”;再扩展为“四时十二节”,就是“七衡六间”。距今7800年到6800年的高庙文化陶器上的八角星,以及距今6800年到6300年的汤家岗文化陶器上的八角星,均指向“四时八节”之意。 为进步正确度,古人又辅以日落方向的山峰用以参照,跟日出方向的山峰逐一对应(昨们熟知的“连山”一词大概便由此而来)。同时,古人还引入了玉轮运行轨迹作校正,这大概便是《山海经》中所言“日月收支之山”,也大概是大汶口大口尊刻符所刻画的场景。 约莫在山峰定位方法推广和提拔的过程中,又衍生出两种形态,一种是由距今4000多年前的陶寺都邑出现的,通过夯土观测柱间的缝隙测定太阳位置来确定时节的方法,这比起观看太阳从山巅升起的大概位置,显然准确多了。这一体系大概连续利用了数百年之久,直至因地轴晃动产生的累积偏差,导致观测柱缝隙与阳光的投影角度之间发生显着位移,而不得不被弃用,究竟其时的司天者还不知有“岁差”这一概念。但这种方法只得当于具有肯定规模的观测平台,必要大量的人力物力支持,而这些资源,大概只有帝王才气调理。 假如您只是一介布衣,没有那么雄厚的物质条件,却有着十足的好奇心,又拿什么去观测太阳的位置关系呢?智慧的您想到,何不消一具树状物,以“树丫枝”来替换五座山峰?您先选取一根粗实的木棍作为基杆,再在顶端安装上五根木条,呈发散状高低分列,以模拟五座山峰。在利用过程中,您不停比对和校正,以适配观察到的呈斜“8”字形的太阳往复活动轨迹。相对于陶寺夯土柱观测平台,这种树状物便于携带,不会受地理条件限定,只需将观测点位置相对固定即可。您将其称为扶桑木,并在利用中不停修正美满。为了加强其准确性,您还用另一具树状物来观测太阳落山的位置,以作比对,您把它叫作若木,跟扶木形成对应。您将扶木置于日出的方向,将若木安放在日落的方向,于是,扶木与若木便替换了日月收支之山的功能。 在利用扶木观测的过程中,您发现太阳投射到树身产生的影子,也在按肯定规律变易。您试着将影子的末了标志下来,经年累月,发现日影在两个标志之间有规律地往复变革。依据这一征象,您将扶桑木举行了改造,撤消了顶端的桠枝,在底端安装了一块带有刻度标识的木板。您将扶木改制的立柱称为“立表”,将带有一条条平行印记的横板定名为“圭尺”,二者合称“圭表”。通过测影,确定了春分、夏至、秋分、冬至四个节气,成为推算整年历法的基准点,《尚书·尧典》将其纪录为“日中”“日永”“宵中”“日短”。这种方法同样也得到陶寺遗址出土文物印证。 无论用什么方法,对太阳与时节关联性的观测,都离不开辅助工具作为标尺,这对于平凡百姓而言,并非易事。那么,有没有更轻便直观一些的办法呢?中原先民又细致观察夜空。 在夜晚,最显眼的天体当数玉轮。要说古人应该很早就注意到这个玉盘的圆缺征象,相对于太阳而言,这个特性无疑是最轻易把握的。但是,月相变革一个周期历时太短,而多少个如许的周期叠加又与太阳回归周期、农作物生产周期无法精密适配。这重要是由于月相变革除了引发潮汐,以及玉轮的引力作用与少数作物根茎水分含量有肯定关联外,总体上对农业生产的影响非常有限。即便不与农业勾连,单纯作为计时体系,玉轮运转周期对日出而作、日落而息的生存起居的引导代价也并不高。基于此,可以以为在中原独成体系的玉轮历法好像很难建立,只有与太阳历法和谐共同才气更好地发挥其指示作用,而单纯的太农历只具备原始天然崇敬和宗教意义。 苍龙六宿(后扩展为七宿)应该是中原古人最早作为历法参照系的恒星组团之一(据传南边部族以朱雀七宿为参照),河南濮阳西水坡遗址45号墓的蚌塑龙虎大要能印证这一点。洛阳偃师二里头遗址的绿松石龙,也连续着这一图腾形象。中原先民很早就注意到这一组恒星,将其统称为“龙星”,并通过想象,赋予了其“龙”的鲜活形象,分别为角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿(箕宿应为设立二十八宿时添补进龙星的)。由于地球围绕太阳公转时,受地轴倾斜影响,苍龙七宿在北半球的可见性会随着视活动而变革。基于地球在公转轨道上的位置,中原先民春天可以或许看到龙星从地平线升起,取名“苍龙”或“夔龙”,民谚“二月二,龙仰面”便源于角宿出露;炎天可见龙星处于偏南边向的夜空中,称为“应龙”,大要意思是作物生长必要大量雨水,而龙星能求雨得雨、应许于人;秋日的龙星出现于西方并渐渐沉下地平线,唤作“烛龙”,古人以为其能掌控昼夜变革和寒暑瓜代;冬天龙星隐蔽于地平线下,叫作“相柳”,先民以为其潜于沼泽,易经乾卦爻辞“潜龙勿用”即为此理。就观象授时的寓意而言,“苍龙”启春耕,“应龙”主夏雨,“烛龙”司秋序,“相柳”喻冬藏。 龙星组团中有一颗“大火星”,即“心宿二”,也是西方定名的天蝎座a星。它又被叫作“大辰”“商星”等,就是诗句“人生不相见,动如到场商”里的商星。相传帝喾高辛氏封其宗子阏伯于商丘,阏伯是帝尧陶唐氏的火正,以火纪时,祭奠大火,以是贩子将其称作商星。《左传·襄公九年》:“唐氏之火正阏伯居商丘,祀大火,而火纪时焉。相土因之,故商主大火。”以天文历法视角看,从史料中昨们可以发现一个特殊的征象,即“大火星携日升”,其形貌的大概是在商王朝国土上,当太阳初升时,大火星也险些同时从东方地平线升起的情形。在谁人年代,这一征象发生的时间,正利益于春分时节,这是引导农事的绝佳参照物。想必因岁差累积,厥后这一征象就“不灵”了,便失去了其指示职位。 再有,就是对北斗星组的辨识。《鹖冠子·环流篇》言:“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬。”就是说,假如在薄暮观测,可以看到二月春分时斗柄指东,五月夏至时斗柄指南,八月秋分时斗柄指西,十一月冬至时斗柄指北。借助斗柄指向地面的东、西、南、北四个方位,可以大要确定四个季候。这些,都轻易被平凡大众把握,以便区分时节。 至此,中原先民开端创建起以太阳、玉轮的变革周期为焦点,以部门特别天体为锚点,以行星和浩繁恒星为参照的天文历法体系,并由此衍生出易经、景象、数学等浩繁学术。  二十四节气图(钟葵 制图,图源:广州日报客户端) 三 即便有了丰富的观测本领,历法的订定也是一个不停试错、反复修正的过程,并非一挥而就的。尤其是将一年这个区间分别为多少个时段,详细分别依据是什么,都在代代转述的过程中早已失真,昨们只能通过古籍中的一些含糊的只言片语去臆测,并以当前的科技知识作为工具和标尺,试图还原汗青原形、解构汗青举动、重修汗青过程在历法以及计时体系量化指标的演进进程中,基于太阳回归周期和地球自转周期,可以将年和日定为常量,而年和日以下分别多少个时段,由于没有详细的锚定物,可以以为是变量。 先说对“年”的分别。从一些史料中可看到,上古时期中原天文历法大概一度出现过将一年分别为十个时段的做法,即陈久金等部门学者所称的“十月太阳历”。固然这一说法是否真实存在尚待进一步考据,但彝族、哈尼族简直曾恒久利用雷同的历法体系,而且也有一些佐证指向这种说法。好比,《诗经·豳风·七月》《黄帝内经》中就有“三百六十日”的表述,这大概是指此前含糊地给出的一年区间,大概方便盘算而取整为360天。古人将其均分为十个时段,每个时段36天,并将厥后发现多出来的5—6天称为“岁余日”用以祭奠(彝族历法称为“过年日”)。其次,中原先民将一年分为七十二候,规定每候五天,大概也是相沿一年360天的度量风俗,并非一开始就按照365天作计。其三,《山海经》中记载下的日月收支之山是六对,六山之间为五个段落,如每个段落对应太阳北移或南返的各一个时段,合计也是十个时段。再如,陶寺遗址古观象台的观测指向为二十个节气(含“二分二至”),并非二十四个,假如按一年分别十个时段,则一个时段含两个节气,与厥后的十二个月对应二十四节气的方式相通。另有,中原先民将历法投影到圆周上,建立“日行一度”的测绘方法,最初以一年360天对应圆周360度,这一方式相沿至今,厥后又将一年准确推算为“三百六十五又四分之一天”,故《周髀算经》中提到:“何以知天三百六十五度、四分度之一,而日行一度?”便是这种方法的连续。 乍看“十月太阳历”这一说法并无不当,细致推敲却似有不公道之处:试想月相变革周期均匀为29.53天,如若其时一年分十个时段,按360天计每段便有36天(365天计则为36.5天),二者相差甚远,此时古人又怎么会用“月”来作计量单元呢?昨们知道,中原古人最初所称一尺,是以成年夫君尺骨的均匀长度为基准的;以步为长度单元,是以成年夫君左、右脚各向前迈一次为尺度。这些,充实阐明古人若将一个物事作为计量单元,肯定与被计量对象有着强相干性。因此,想来在阴阳合历之前,年以下时段的计量方式不应该是“十月”,而大概是以一年中太阳所处的十个位置为锚点的“十日”(并非厥后“十日为一旬”的概念,昨们姑且称其为“十日历法”)。 约莫在夏商时期,中原先民先后接纳“三年一闰”和“十三月”的方式和谐日月周期差别,开端形成昨们常说的夏历(即阴阳合历),大概这时间才正式利用“月”作为计量单元。至周代订定出19年7闰的办法,终把月相变革周期29.53天与其时把握的回归年周期365.25天精密关联起来(由于通常的说法是,一年以365.25天计肇始于春秋,《四分历》颁布于汉代,故只能从效果反推),昨们据此作一验算:19年×365.25天=6939.75天;19年×12月=228月,228月+7个闰月=235月,235月×29.53天=6939.55天。至此,回归年周期与朔望月周期探求到一个偏差极小的交合点,如许,平凡百姓通过观察月相圆缺变革,就能更轻易地把握节候瓜代了。汉至隋唐常见的伏羲女娲交尾图大概形貌的就是这一过程,即伏羲代表的阳历与女娲代表的农历首尾相交。 由此,昨们再来看看关于干支纪年泉源的三种见解:一是说十天干源于前述的“十日历法”,甲、乙、丙、丁等字形皆似种子生长劳绩差别阶段的状貌;十二地支源于厥后出现的“十二月阴阳合历”,子、丑、寅、卯等各代表玉轮在一年中的一段行程。第二种说法是,天干源于木星、土星公转位置每十年发生相冲(分别处于太阳两侧)或相合(处于太阳同一侧);地支源于木星一个公转周期为十二年,每一年所走行程即一个地支。另有一种说法源于“极心说”,即以北极星为中央,将天空想象为一口倾斜悬挂于虚无的大钟,全部星体在像钟壁一样的天网上围绕北极星旋转。在北极星背面,有轴绳承系着整个天体,谓之“辛天”,也就是“天外天”(屈原在《天问》里所言“斡维焉系,天极焉加”问的便是这口“大钟”的轴绳系在什么地方,天的顶端置于那边。)北极星以下,沿地轴方向分为“九重天”,与天外的“辛天”共同构成十天干;而十二地支,则是将黄道面划为十二平分形成的分区。三种说法皆各有其理,尚需进一步考据。 至于一天禀多少个时段,也是反复更易的。最初,中原先民只将白昼设置了三个标识点:平明(或日出)、日中、日入(或昏、夕)。厥后扩展为六个标记点:旦、大采、中日、昃、小食、小采。至商朝又将一昼夜分别为12个时段,分别为:旦(日出)、大采(朝食)、大食(日中前)、中日(中午)、昃(日偏西)、小食(下战书)、小采(薄暮)、暮(日入)、昏(薄暮)、夕(夜晚)、寤人(夜半)、昧辰(昧爽,黎明)等。但这12个时段并不是等长的,对白天的分别较为精密,夜晚则相对粗疏,固然,这符合农耕社会“日出而作,日入而息”的生存规律。 《淮南子·天文训》中有“昼者阳之分……故分为十时”之言,这是将白天分别为十个时段的最早纪录,这一方法又称“十政”或“十位”,即从日出到日落,参照太阳位置、天色变革或用餐运动平分为旦明、蚤食、晏食、禺中、正中、小还、餔时、大还、高舂、薄暮“十时”。《论语》中“不在其位,不谋其政”,初义说的大概就是没到某个时段,就别思量哪件事变。 《隋书·天文志》还纪录了一种将昼夜均分为十段的制度,即昼为朝、禺、中、晡、夕,夜为甲、乙、丙、丁、戊(后用五更表现,每更又分五点)。约莫至汉代,随着漏刻(也称漏壶)等仪具出现,人们不再完全依托太阳位置来定时,于是,昨们熟知的将一昼夜均分为十二时候的计时法自此建立。宋代以降,又把十二时候中每个时候中分为初时、正时两部门,这与昨们本日利用的24小时制式已相差无二。 这里另有个疑问,与扶木、若木配套的建木作何利用?敞开脑洞推测,如扶木、若木是替换日月收支之山作分别一年时段之用的,那么,建木的作用大概就是通过其“枝丫”观测太阳在天空中所处位置来确定一个白昼的时间,雷同于“日上三竿”作为时间标记的做法。假如这个假想建立,则跟扶木在东、若木在西、建木在中的位置关系记述是符合的,也跟建木“日中无影”的形貌相合。同样,如扶木、若木演化为丈量季候变革的圭表,根据建木的日影变革规律衍生出丈量一天时间的日晷也是大概的。于是,以日晷测中午,再固定于天天中午以圭表测日影,便能淘汰丈量数据的偏差。 四 关于中原上古历法和计时体系的信息通报始终是杂乱的,特殊是时间线上的抵牾非常突出。由于没有确切的笔墨纪录,单纯以口耳相传的情势承续下来,其间肯定存在讹化和神化的身分。加之子弟误读,大概将后代头脑托古给先辈,以致造成原义的毛病乃至是颠覆,成为当代人疑惑的根源。 从某种意义上讲,中国神话故事就是中原历法演化史的暗线。其间有令人乱花迷眼的假造叙事,也有客观存在的实际本源,因此,昨们只能抽丝剥茧地,通过推测和料想,去解构其内涵关联和汗青逻辑。 好比,“女娲补天”大概是将一年三百六十天增补到三百六十五天,而增补的这五天,被后代讹传为“五色石”,用于弥补出现毛病的天,从而赋予了这一变乱浪漫的神话色彩。“夸父逐日”大概说的是观测太阳位置变革大概追逐日影变革规律,而改进了历法参照体系。“嫦娥奔月”大概是说常羲为订定阴阳合历,往复观测月相变革规律。“伏羲一画开天”是指将天文历法观测效果符号化、抽象化,实现从天然崇敬到宗教建构的精力跃迁。“羲和生十日”与“常羲生十二月”,大概说的是羲和订定了一年分别“十日”的历法,而常羲设置了阴阳合历,将一年分别为十二个月份…… 另有“共工怒触不周山”,大概是说一位姓名不详的共工(主管水利建立方面的官员),在与颛顼争取掌管天文历法的帝位时,由于度算失误,造成历法不能首尾相衔,因而羞愧、愤怒地撞断了自创的观测用具。故事中,“不周”是形容度量天文的历法不能形成闭环(假如推算正确则称为“周天”);“山”可以明白为一种演算天文历法的模子或器物。与此雷同的说法,另有“不周风”,或指候风方法导致的历法失准。至于“不周山(风)”为何与西北方向相勾连,大概是由于通常在二十四节气图中,冬至是位于西北方向的,而冬至的推算精准与否,是关乎历法正确性的硬核指标,如若冬至日推算失准,历法天然“不周”。 最令人费解的,当数“后羿射日”(也有说大羿),对其内在解读的争议也最大。关于“十日”一说,联合前面分析,大概是指在阴阳合历之前,先民曾建立的一套“十日历法”,即以太阳在南北回归线之间往复活动时,以山峰大概扶桑木标示出的十个位置作为标定点,用以指示季候的历法体系。由此推想,《山海经》里“一日在上,九日在下”的形貌,约莫指的便是在这十个时段中,太阳在到达北回归线前后这一时段,即夏至时分目测处于最高点,别的九个时段,处于较低位置,尤以冬至时最低;大概是一天当中,正中午分太阳处于最上方,别的九个时段处于下方。三星堆青铜神树大要也指向了这一说法,但从时间维度看,既然陶寺为都邑时已经出现圭表,那么至商代中晚期,以扶桑木测太阳位置定季候的方法恐早已镌汰,故此,三星堆出土的青铜树大概是为怀念“通天神器”扶桑木而颠末美化的礼器(同样,三星堆文物表面特性上,已显着褪去大汶口文化、马家窑文化时期陶器上的“七间六衡、四时八节”等直观形象,而出现出“回形纹”等颠末美化的元素)。关于“射十日”则有多种解读,好比,有人以为“射”字通“设”字,“射十日”即设立了“十日历法”;北京语言大学传授刘宗迪老师在其著作《失落的天书》里,提出“射十日”是向礼器上的十日“行射礼”;别的,另有一种大概,这个射字是指对准天空中某个目的的一种观测举动。这则神话的配景大概是由于历法失准,导致农作物生长周期失序,先民为正时序而建立了新的历法体系。至于故事里“射落九日”的说法,大概率是后人根据“一日在上,九日在下”的表述引发出九日被射落于地的附会。 总之,当您实验着把这些看似紊乱无章、光怪陆离的神话传说剥离并串联起来,好像就能发现,这些故事背后的内涵逻辑是自洽并可以或许形成闭环的。 五 回首中原历法的演化史,至少履历过三次庞大跃升。第一次是“绝地通天”,即离开观察地面事物的物候历法,改为观天象以授时;第二次是“抽象为数”,即从具象的实物观测中推算出较为精准的数理规律,至此,中原历法从单纯的农业指示工具演进为计时体系;第三次是“度数成器”,就是将反复演算的数理规律转化为计时用具的刻度。每一次改革,都是为了提拔准确性和轻便性,这便是历法演化的焦点逻辑。 从中可以看到,中原天文历法演化过程清楚、传承链条完备,是连续、独立演进的。加之从上古期间到元明时期,中原以外地域的历法体系,直到现在也只能查到笼统的、碎片化的结果表述,看不清其演化脉络,难以作出关联性比力。因此,昨们可以以为,中原历法体系具有高度的原生原创性,这一点,可以或许从多个维度交织印证。 从笔墨维度看,天文历法是中原文明的根基。汉字语境里“时间”二字包罗时候和时段两个概念,此中,“时”字上为表现景柱的“止”,下为代表天文周期的“日”,形貌了将天然事物周期举行分别和标志的举动;而“间”字则表现这种举动产生的刻度之间的段落。又如,“度”“分”两字在甲骨文里均是从表现计量、测算的动词,演化为指示弧度、时长的量词。再有,甲骨文“中”字,似为观测日影和候风的形象;“华”字,像一尊扶桑神树;“东”字,像太阳升于树后(或为扶桑木);“龙”字约莫源于龙星七宿的形象;“凤”字像一具粘着羽毛用来测风向的风信器。这些都与“在天成象,观象授时”的天文历法观测运动有关。 从权利视角看,授时权是古代最秘密、最威严的权利之一,其劈头于对天然四时的原始崇敬,落脚于正确引导农耕生产。先民所尊“三皇五帝”虽有多个版本,但“三皇”都是为中华民族繁衍起到至关紧张之人,而“五帝”则均为历法订定的主导者,“天子”之谓约莫由此而来。周代最高统治者自称“天子”,必是有依托天象而授时的任务。历代君王被尊为“真龙”,也定与观苍龙七宿而定时有关。这种神圣的权利,乃至与北极星同辉。 正因云云,周代以降,朝廷不停设有天文历法机构,并设专职官员。先秦至汉初设太史寮,为最早的综合性机构,兼管天文、历法、史书编撰。汉设太史令,从属太常寺,负责天文观测、历法修订,其负责人也称太史令;东汉加设灵台丞负责详细观测。魏晋南北朝设太史局,由太史令、太史丞负责。隋至唐初设太史局,武周时改制司天台,官员为太史监(监正)、司天少监(监副),工作职员有:保章正(负责星象观测与记载)、灵台郎(管理天文仪器)、挈壶正(掌管计时仪器)。宋元时期,北宋设司天监,后改称太史局,官员有:监正(宋)、太史令(元),少监,春官正、夏官正(分掌四序星历),并设天文生等下层观测职员。明清时期设钦天监,官员有:监正,监副,五官正(春官、夏官、中官、秋官、冬官),天文科博士(负责星象观测),漏刻科博士(掌管时间丈量)。 同时,中原天文学家也人才辈出,好比战国的甘德、石申夫,西汉落下闳,东汉张衡、刘洪,南北朝祖冲之,隋代刘焯,唐代袁天罡、李淳风、一行,宋代苏颂、杨忠辅,元代郭守敬、王恂,明代邢云路,清代梅文鼎……一串串响亮的名字,撑起中原天文历法的穹顶。  阆中市锦屏山观星楼前落下闳观星塑像(图源:阆苑仙葩阆中古城景区微信公众号) 由于历法失准、不合天象、日月食猜测有误等诸多缘故原由,以及对历法的不停修正和精度提拔,中国汗青上创造并正式利用的历法凌驾百部(清代学者汪曰桢《历代长术考》统计达115种),此中被官方正式颁行或产生紧张影响的约有53部。从早初的黄帝历、颛顼历、夏历、殷历、周历、鲁历(统称“古六历”),到汉代《四分历》、刘歆《三统历》,再到东汉刘洪《乾象历》等,精度渐渐提拔。好比《乾象历》提出朔望月和回归年长度两值偏大的题目,并建立了近点月概念和它的长度盘算方法。东晋虞喜起首发现太阳运转到冬至点的位置每年并不雷同,将其界说为“岁差”。祖冲之开始把岁差应用于历法的订定,他所订定的《大明历》将一年定为365.2428148日,仅比当代测定值相差46秒。 后隋朝刘焯根据日行盈缩的规律,建立盈缩躔差法,订定《皇极历》,测定岁差为75年差1度,与当代测定的76年差1度的正确值非常靠近。唐代僧人一行在《大衍历》中提出“日有盈缩”这一紧张发现。南宋杨忠辅主持修成的《统天历》测定回归年长度为365.2425日。元代郭守敬主持设立27个观察台、站,丈量日影和北极极地高度,以及春分、秋分、夏至、冬至昼夜日刻的测定,修成《授时历》,成为中国古代最准确和利用时间最久的一部历法。明代邢云路虽没有进入钦天监,但其算得回归年长度值为365.24219日的新值,与理论值之差仅约2秒,为《崇祯历书》的订定提供了紧张支持。 中原历法对岁首(即一年之始)的界说同样历经演变。此中,夏朝以寅月(夏历正月)为岁首,称为“夏正”。商朝将岁首提前至丑月(夏历十二月),称为“殷正”。 周朝再提前至子月(夏历十一月),称“周正”。秦至汉初相沿颛顼历,以亥月(今夏历十月)为岁首。至汉武帝时期,由落下闳为主提出,规复夏正(夏历正月)为岁首,这便是如今春节的源头。 差别期间对于一年的称呼也并不同等。唐虞称一年为“一载”;夏朝称为“一岁”。殷商至西周时期的部门诸侯国,称一年为“一春秋”,即以劳绩的季候为尺度,把一年分为“禾季”与“麦季”。商王把一年称为“一祀”,将祭奠作为最庞大的事件。到了周代,才称为“一年”。 伴生于天文历法的数学著作不胜罗列。唐代李淳风编纂的《算经十书》,收录了涵盖汉至唐初的十部数学文籍,包罗西汉《周髀算经》、东汉《九章算术》、三国《海岛算经》、南北朝《孙子算经》《缀术》、北魏《张丘建算经》《夏侯阳算经》、唐代《缉古算经》、北周《五曹算经》《五经算术》等,展示了中原天文历算成绩。宋元时期,《数书九章》《四元玉鉴》等将中国古代数学推向一个高峰。 另有观测用具,也是层出不穷。好比先秦时期的候风仪、圆规与矩尺、扶木与若木、通天柱、圭表,汉代的日晷、浑仪、天球仪,宋元简仪、仰仪,明清象限仪、六分仪等。以及专事计时的汉代刻漏,宋代水运仪象台,元代的大明殿灯漏等,无不表现古人聪明。 至此,中原天文历法至高而止,但其对后代的启示和影响不容忘记。 六 当历法用于引导农业生产的职位渐渐弱化,其计时功用开始随着社会需求的提拔而渐渐显现,计时用具也不停被发明,并连续精进。 1283年,英格兰贝德福郡的丹斯塔布修道院安装了汗青上第一座以砝码(重锤)驱动的机器钟。1335年,意大利米兰等地出现公共机器钟,初次实现整点主动办理报时,标记着机器钟进入都会一样平常生存。15世纪初,德国钟匠彼得·亨莱因等人用钢制发条替换重锤动力,制造出小型便携钟表,为家用钟和怀表奠基底子。约1450年,均力圆锥轮的发明办理了发条松紧导致的走时偏差题目,明显提拔便携钟表的精度。1564年,德国纽伦堡诞生首只怀表“纽伦堡蛋”,接纳发条驱动和机轴擒纵机构,但其时仅有一根时针。1656年,荷兰科学家惠更斯应用伽利略摆锤理论,计划出首台摆钟,将日偏差从15分钟降至1分钟以内。1675年,惠更斯又发明游丝摆轮体系,代替钟摆用于便携时计,推动怀表精度飞跃。这便是机器钟表登上汗青舞台的历程。 别的,1582年,天下天文历法史上发生了一件庞大的事——格里高利历启用。这是当代公历的源代码,也是厥后创建天下同一授时权的本底。这一年10月,部门欧洲国家的历法里少了10天,即10月4日后一天直接跳到10月15日,这是此前利用的儒略历累积偏差没有修正造成的。今后,天下各地大多数国家渐渐同一利用格里高利历。这当中的标记性变乱,就是1884年,英国格林威治天文台设置了本初子午线,成为天下尺度时间的基准点,也是授时权在环球范围内的会合同一。在这部历法中,计量单元“月”(month)不再与玉轮(Moon)直观的月相变革有勾连,而成为一个纯粹的计量单元。 由于当代科技发展,对高分辨率计时的需求越来越高,时间计量本领也越来越精致。1927 年,沃伦·玛丽森和约瑟夫·霍顿在美国贝尔电话实行室研制第一台石英钟。在这些装置中,电流使石英晶体以远高于摆钟振荡频率的某个特定频率共振,从而实现更高精度的计时。但它们也必须用地球的自转周期举行校准,由此,“一秒”被界说为平太阳日的1/86400。 1955年,路易斯·埃森和杰克·帕里研制出第一个实用的铯原子频标,从而启动了计时范畴的革命。在1967年的国际计量大会上决定,人们将“秒”重新界说为“铯133原子基态的两个超精致能级之间跃迁所对应辐射的9192631770个周期”。 至此,时间的计量离开天然界的参照标尺,并渐渐淘汰人为设定,改为依靠于有规则振荡周期的天然征象。而当代天文学也不再是为历法提供标定点的学科,因此,毋宁称其为“天体学”恐更为正确。同时,当代科技提拔的只是计时的精度,单纯从历法体系而言,明代就已到达精度的天花板,乃至比现行公历还要准确,只是这微小的差别,对实际生存的影响甚微。 自17世纪初王徵仿制欧洲自鸣钟起,中国人也在紧跟天下计时体系先辈科技,古老的历法头脑,又抖擞出新的活力。 总之,从物候历到铯原子钟,人类对时间的精准需告急推了丈量本领与细分本领的提拔,但回过头看历法与计时体系精进的进程,仍依稀可见坑洼的来路以及门路上散乱的履痕。这约莫就是聪明型碳基生命的情怀地点。 本文内容系原创 转载请注明:“泉源:方志四川” 泉源:四川省地方志工作办公室 作者:黄 森(威远县党史和地方志研究室) 供稿:威远县党史和地方志研究室 |